Vor 175 Jahren: Der Pfälzische Aufstand von 1849

Erster und zweiter Teil der Artikelserie.

Sie kennen den ersten Teil bereits? Springen Sie direkt zum zweiten Teil dieses Artikels!

Teil 1: Der Landesverteidigungsausschuss

Im Frühjahr 1848 brachen im gesamten mitteleuropäischen Raum beinahe zeitgleich politische Unruhen aus: Von Frankreich bis fast an das Schwarze Meer, den skandinavischen Ländern bis nach Palermo reichten die auflodernden Konflikte. Europa war im März 1848 im revolutionären Taumel. Doch im linksrheinischen Bayern, dem bayrischen Rheinkreis, blieb es zunächst verhältnismäßig ruhig.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Bevölkerung unbeteiligt war. Im Gegenteil, die Pfalz nahm eine besondere Rolle ein, da dort bereits politische Verhältnisse herrschten, nach denen sich viele Bürger in anderen deutschen Ländern sehnten. Die Menschen verfolgten mit großem Interesse die Entwicklungen der Nationalversammlung in Frankfurt und beobachteten aufmerksam die Situation im Königreich Bayern.

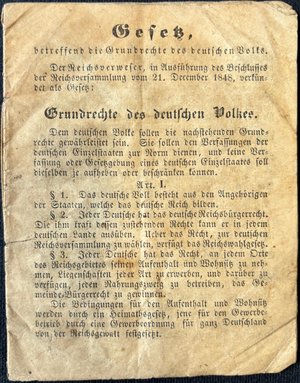

Reichsverfassung und Grundrechte des Deutschen Volkes

Die Hoffnungen im Frühjahr 1848 lagen in einem vereinten Deutschland, dessen Bürger durch eine Verfassung abgesicherte Freiheitsrechte genießen sollten. Diese Vision schien mit der Reichsverfassung vom 28. März 1849, die in der Frankfurter Paulskirche ausgehandelt wurde, zum Greifen nahe. Der Deutsche Bund sollte in einen konstitutionellen Bundesstaat übergehen, geführt von einem erblichen Kaiser, gewählt durch die Nationalversammlung.

Ein zentraler Bestandteil dieser Verfassung waren die Grundrechte des deutschen Volkes, die bereits am 21. Dezember 1848 verkündet wurden. Diese Grundrechte hätten Deutschland zu einem der fortschrittlichsten Verfassungsstaaten der damaligen Zeit gemacht. Sie umfassten unter anderem die Unverletzlichkeit der Person, die Abschaffung der Todesstrafe (außer nach Kriegs- und Seerecht), Pressefreiheit, Glaubensfreiheit und die Freiheit der Wissenschaft und Lehre. Viele dieser Rechte waren wegweisend und wurden später in das Grundgesetz von 1949 übernommen. Die Paulskirchenverfassung legte somit den Grundstein für moderne demokratische Grundrechte in Deutschland.

Obwohl der Pfalz viele Freiheitsrechte gewährt worden waren, darunter ab März 1848 auch die Pressefreiheit für ganz Bayern, hatten diese Zugeständnisse keinen Verfassungsrang und konnten jederzeit entzogen werden. Eine Verankerung der Freiheitsrechte in der Verfassung hätte größere Rechtssicherheit geboten. Die Linke in Bayern, zu der im ›Revolutionslandtag‹ von Dezember 1848 alle Abgeordneten der Pfalz gehörten, wollte die fortschrittlichen Gesetze der Pfalz auf ganz Bayern übertragen. Trotz ihrer Erfolge im bayrischen Landtag wäre die Annahme der Reichsverfassung der schnellere und sicherere Weg gewesen.

Ablehnung der Reichsverfassung

Entsprechend schockiert reagierte man in der Pfalz, als sich die bayrische Regierung am 26. April 1849 förmlich weigerte, die Reichsverfassung anzuerkennen. Je nach politischem Lager variierte allerdings die Schärfe, mit der die Kritik der Ablehnung formuliert wurde: Die Neue Speyerer Zeitung des Abgeordneten der Nationalversammlung und des bayrischen Landtags, Georg Friedrich Kolb (1808–1884), hob das Beispiel Württemberg hervor, wo die Reichsverfassung von Regierung und Landtag ausgehend angenommen wurde und sich der württembergische König Wilhelm I. (1781–1864) der Entscheidung als einziger Monarch – wenn natürlich nur unwillig – beugte.

Während Kolb den parlamentarischen Weg favorisierte, war der in Kaiserslautern erscheinende Bote für Stadt und Land unter Nikolaus Schmitt (1806–1860) weitaus radikaler. Am 29. April 1849 rief diese Zeitung die Pfälzer auf, den König zu zwingen, die Verfassung anzuerkennen, und erwog sogar eine Abtrennung von Bayern, falls der König seine Meinung nicht ändern sollte. Schmitt betonte die Volkssouveränität und kritisierte den König scharf.

Der pfälzische Volksverein

Eine Besonderheit der politischen Kultur in der Pfalz stellte der pfälzische Volksverein dar. Die Gründung einer zentralen Organisation in Kaiserslautern im Jahr 1848 schuf die Grundlage, um lokale Zweigvereine zu etablieren und ideologisch zu beeinflussen. Diese Struktur ermöglichte eine flexible, aber einheitliche politische Agitation, die sich bei den Wahlen zur Nationalversammlung 1848 zeigte. Die politischen Strukturen des Volksvereins in den jeweiligen Kreisen hatten sich im Laufe des Jahres 1848 weiter ausdifferenziert, sodass neben den Volksvereinen weitere radikal-demokratische Vereinigungen gegründet wurden. Diese wirkten auf die lokalen Ableger des Volksvereins ein oder übernahmen diese einfach.*

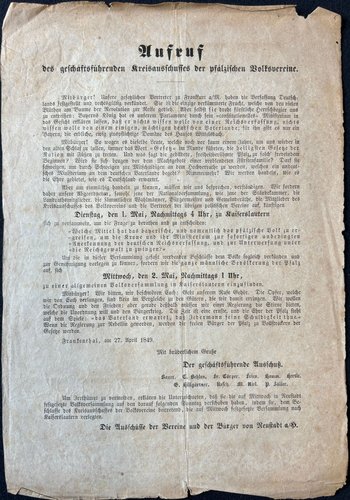

Eine derartige Übernahme war in Kaiserslautern geschehen, aber auch in Frankenthal, dessen Vorstand im April 1849 turnusgemäß den geschäftsführenden Kreisausschuss leitete. Deswegen ging die Reaktion auf die bayrische Ablehnung der Reichsverfassung von Frankenthal aus: Der bayrische König und alle deutschen Fürsten würden »die heiligsten Gesetze der Nation mit Füßen […] treten« (Q1) und damit Hochverrat begehen.

Die vorbereitende Versammlung am 1. Mai in Kaiserslautern

Daher wurde für den 1. Mai, einem Dienstag, nach Kaiserslautern eingeladen, um dort in einer vorbereitenden Versammlung zu beraten, welche Mittel das bayrische und besonders »das pfälzische Volk zu ergreifen [habe], um die Krone und ihr Ministerium zur sofortigen unbedingten Anerkennung der deutschen Reichsverfassung, und zur Unterwerfung unter die Reichsgewalt zu zwingen.« (Q1)

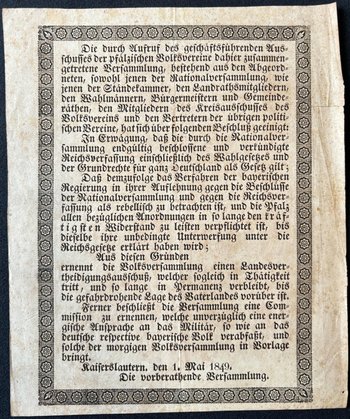

Während dieser Vorversammlung standen sich drei Positionen gegenüber: Eine zurückhaltendere Fraktion wollte nochmals an den König in München appellieren, die Reichsverfassung doch anzunehmen. Die Gegenseite, unter anderem vertreten durch Peter Fries (1820–1851) vom Frankenthaler Volksverein und Heinrich Loose (1812–1862) vom Volksverein aus Neustadt, wollten die sofortige Einsetzung einer provisorischen Regierung. Ein weiterer Vorschlag aus Kaiserslautern, wo sich am Vortag bereits dieselben Positionen gegenüberstanden hatten, sah die Gründung eines Landesverteidigungsausschusses (LVA) vor.*

Nach einer hitzigen Debatte wurde der radikalere Vorschlag knapp abgelehnt und stattdessen ein Plan zur Gründung des LVA beschlossen, der der Volksversammlung am nächsten Tag vorgelegt werden sollte. Über Handzettel wurde verkündet, dass die bayrische Regierung als rebellisch betrachtet werde, da sie die Reichsverfassung missachte. Daher sei die Pfalz zum Widerstand verpflichtet, bis Bayern sich den Reichsgesetzen unterwerfe. Der LVA sollte so lange tätig sein, »bis die gefahrdrohende Lage des Vaterlandes vorüber ist.« (Q2)

Die Volksversammlung stimmt für den Landesverteidigungsausschuss

Die Volksversammlung am 2. Mai fand auf dem Platz vor der Stiftskirche in Kaiserslautern statt. Je nach Quelle wird die Teilnehmerzahl zwischen 5000 und 13 000 Personen angegeben. Um Manipulationen zu vermeiden, wurde durch das Heben beider Hände abgestimmt und die Stimmen von der Tribüne geschätzt. Bayrische Beamte berichteten empört, dass auch Frauen abstimmten.

Nach seiner Niederlage am Vortag erklärte Peter Fries aus Frankenthal, eine Spaltung vermeiden zu wollen und verzichtete darauf, seinen Antrag erneut vorzubringen. Er rief seine Anhänger auf, ihm zu folgen. Heinrich Loose aus Neustadt hielt sich jedoch nicht daran und forderte offen die Revolution, was von der Menge begeistert aufgenommen wurde: Die Pfalz solle sich sofort von Bayern loslösen und eine Revolutionsregierung einsetzen. Joseph Martin Reichard (1803–1872), Abgeordneter der Nationalversammlung für Kirchheimbolanden, setzte sich knapp durch und der LVA wurde beschlossen. Die unterlegene Seite verließ unter Protest die Versammlung, sang die Marseillaise und rief an einem anderen Platz in Kaiserslautern die Republik aus.

Ungeachtet dessen wurden die Mitglieder des LVA am 3. Mai durch Delegierte gewählt und eine pfälzische Bürgerwehr, die sogenannte Volkswehr, gegründet. Bemerkenswert war, dass Friedrich Schüler (1791–1873), der der Veranstaltung in Kaiserslautern ferngeblieben war, um seine Tätigkeit im Landtag nicht zu gefährden, die meisten Stimmen erhielt, die Wahl jedoch ablehnte.

Dies war keine Revolution, da die politische Elite den Bruch mit Bayern ablehnte. Aus Sicht des LVA lag die Rolle des Aufständischen beim Monarchen, der sich dem Willen der Nationalversammlung widersetzte. Überzeugt von der Legitimität der Volkssouveränität, forderte der LVA am 3. Mai die Regierung des Rheinkreises, die Gerichte und alle Beamten auf, die Rechtsgültigkeit der Reichsverfassung und die Beschlüsse der Nationalversammlung schriftlich anzuerkennen. Als Druckmittel wurde angekündigt, die Steuerzahlungen zu verweigern, sollten sie sich den Forderungen widersetzen.

Vorbereitung auf militärische Reaktionen

Den Mitgliedern des LVA war bewusst, dass ihr Handeln von Bayern mit Zwangsmaßnahmen beantwortet werden könnte und der Konflikt damit potenziell auf eine militärische Konfrontation herauslief. Diese Befürchtung war nicht unbegründet, denn bereits Ende April hatte der bayrische Regierungspräsident der Pfalz, der aus Börrstadt stammende Franz Alwens (1792–1871), sich mit Bitten nach München gewandt: Weitsichtig nahm er die sich potenziellen Unruhen wahr, die sich aus der ablehnenden Haltung der Regierung bezüglich der Reichsverfassung ergeben konnten und erbat sich Verstärkung durch zuverlässigere Soldaten – also Soldaten aus nicht-pfälzischen Haushalten, die keine familiären oder freundschaftlichen Verbindungen mit der einheimischen Bevölkerung verband. Weshalb in München Alwens’ mehrfaches, immer vehementer werdendes Bitten um Unterstützung ignoriert wurde, kann nicht mehr nachvollzogen werden. Die einzige und schlichte Reaktion der Landesregierung vom 7. Mai 1849, Alwens solle die Ruhe und Ordnung wahren, wurde in Speyer, dem Sitz der Kreisregierung, empört aufgenommen. Selbst die dringende Bitte vom 12. Mai, die Lage im Land bitte realistisch wahrzunehmen, wurde – wie der entsprechenden Aktennotiz zu entnehmen ist – vom Innenminister persönlich am 17. Mai ad acta gelegt.*

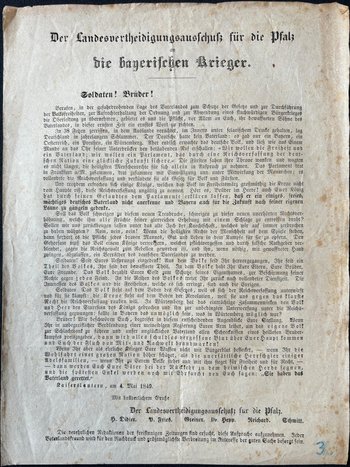

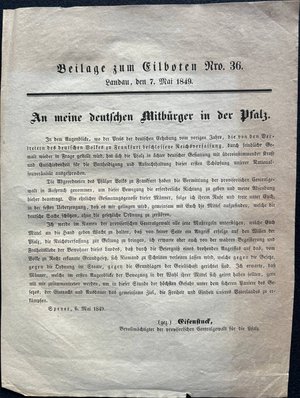

In einer seiner ersten Veröffentlichungen (Q3) versuchte der LVA die von Alwens gesehene Schwachstelle, die lokale Verbundenheit der pfälzischen Soldaten, zu nutzen: Soldaten sollten nicht gegen das eigene Volk, ihre Brüder und Familien für eine meineidige und verblendete Regierung kämpfen. Aus Sicht der Aufständischen wird in diesem Flugblatt die Genese des Gesamtkonfliktes seit Anfang des Jahres 1848 skizziert. Aus dieser Darstellung geht eindrucksvoll das neue Selbstverständnis der bürgerlichen Schicht der damaligen Zeit hervor: Das Volk habe den Königen »im Freiheitsmärz großmüthig die Krone nicht vom Haupte« gerissen »[u]nd trotzdem erfrechen sich« diese nun, die »Reichsverfassung für ungültig zu nennen.« Das Volk dürfe »zu diesem neuen Treuebruche« und »zu dieser neuen unerhörten Rechtsverhöhnung« nicht schweigen und dürfe sich nicht »zurückbeugen lassen unter das alte Joch der Knechtschaft, welches wir auf immer zerbrochen zu haben wähnten« (Q3). Hier trifft das moderne Verständnis der Volkssouveränität, das während der Zeit der Aufklärung entstand und sich in der amerikanischen Unabhängigkeit sowie der Französischen Revolution quasi manifestierte, auf die alte Vorstellung der königlichen Herrschaft.

Reichskommissar Bernhard Eisenstuck

Auf Wunsch der bayrischen Regierung entsandte der Präsident der Frankfurter Nationalversammlung, Heinrich von Gagern (1799–1880), den sächsischen Abgeordneten und zweiten Vizepräsidenten der Nationalversammlung Bernhard Eisenstuck (1805–1871) als Reichskommissar in die Pfalz. Eisenstuck kam am 6. Mai in der Pfalz an, suchte direkt das Gespräch mit Alwens, aber auch mit dem LVA in Kaiserslautern. Die Erwartung in München, Eisenstuck könne die Situation in der Pfalz zu bayrischen Gunsten befrieden, erfüllte sich nicht: »Für den Landesausschuß war die Ankunft des Reichskommissars der politische Höhepunkt. Jetzt genoß er – so zumindest nach seiner eigenen Interpretation und Propaganda – die ersehnte Legitimation durch die Zentralgewalt, der man sich ja unterstellen wollte.«*

Da nach Ansicht des bayrischen Gesandten Joseph von Xylander (1794–1854) sich Eisenstuck mit der Anerkennung des LVA auf die Seite der Revolte geschlagen habe (Q4), forderte er von der Zentralgewalt in Frankfurt Eisenstucks Abberufung. Die Zentralgewalt kam der bayrischen Forderung nach und Eisenstuck verließ am Morgen des 11. Mai Kaiserslautern. Durch den Rücktritt von Gagerns keimte zwar noch einmal die Hoffnung auf, Eisenstuck könne sei Mandat zurückerhalten. Dies verzögerte die Abreise des ehemaligen Reichskommissars allerdings nur um zwei Tage.

Die zu dieser Zeit eintreffenden Nachrichten aus Sachsen, wo der dortige Aufstand von preußischen Truppen blutig niedergeschlagen wurde, der Einmarsch rheinhessischer Freikorpstruppen in Ludwigshafen sowie rheinhessischer Freischärler in Kirchheimbolanden und der Ausbruch der Aufstände in Baden am 13. Mai hatte zusammen mit der Abberufung Eisenstucks die Stimmung in der Pfalz weiter angeheizt. Hierdurch ging der Aufstand in der Pfalz in eine neue Phase über.

Teil 2: Die provisorische Regierung der Rheinpfalz

Durch die sich verschärfende Lage in und außerhalb der Pfalz wurde das Mandat des Landesverteidigungsausschusses (LVA) nicht mehr als ausreichend angesehen. Die Akteure der demokratischen Vereine, aber besonders die Mitglieder des LVA waren der Meinung, die königlich bayrische Regierung in Speyer habe ihre Legitimität verspielt, indem sie sich nicht für die Reichsverfassung ausgesprochen und das Begehren der pfälzischen Bürger nicht anerkannt habe. Der LVA argumentierte, dass eine Regierung, die keinen legitimen Rückhalt besitze, das Land auch nicht vor einer dadurch drohenden Anarchie schützen könne. Um auf diese Gefahr reagieren zu können, wurden die pfälzischen Kantonalausschüsse des Volksvereins am 13. Mai 1849 aufgefordert, für den 17. Mai Deputierte nach Kaiserslautern zu entsenden.

Dass diese Aufforderung, Deputierte zu wählen, recht kurzfristig verschickt wurde, löste bei einigen lokalen Vereinen und ihren verschiedenen Fraktionen Unmut aus. So standen beispielsweise Teile des Volksvereins in Neustadt dem LVA und seinem Führungsanspruch skeptisch gegenüber. Die Deputiertenwahl, deren Ablauf nicht vorgegeben war und daher von den Kantonalausschüssen frei gestaltet werden konnte, führte daher in Neustadt dazu, dass aufgrund einer Grundsatzdiskussion über das Für und Wider der Linie des LVA kein Deputierter gewählt wurde.

Finanzielle Absicherung der Volkswehr

Am 16. April, einen Tag vor der anberaumten Versammlung in Kaiserslautern, wurden vom LVA 104 vermögende pfälzische Bürger in der Fruchthalle versammelt, um die Verteidigung der Pfalz auch finanziell abzusichern. Einerseits sollte ein Modus gefunden werden, der gesamten Bevölkerung zumutbare Abgaben aufzuerlegen. Andererseits sollten sich gerade wohlhabende Bürger durch freiwillige Beiträge besonders an der Finanzierung der Volkswehr beteiligen können (Q5a). Neben der Notwendigkeit der Verteidigungsfinanzierung kann dies auch als innerpfälzischer Loyalitätstest betrachtet werden, der mit Bravour bestanden wurde: »Die Gesamtsumme hätte ausgereicht, um sechs Bataillone einen Monat zu unterhalten oder, um ca. 1200 gebrauchte, bzw. 1150 neue Perkussionsgewehre zu kaufen.«* (Q5b).

Noch am selben Abend wurde in der Fruchthalle eine Volksversammlung organisiert. Die Redner dieser Veranstaltung warnten unter anderem vor der Wankelmütigkeit der gewählten Kantonalvertreter der anberaumten Versammlung des kommenden Tages: Diese hätten ihre Wahl womöglich nur aus Prestigegründen angenommen und nicht aus Überzeugung, weshalb sie eventuell nicht zu entschiedenen Entschlüssen bereit seien. Daher wurde eine Überwachung der Versammlung vorgeschlagen, um die Einsetzung einer provisorischen Regierung notfalls zu erzwingen. Letztendlich einigte man sich darauf, eine Deputation zu wählen, die am nächsten Tag den Kantonalvertretern das mitteilen sollte, was man als den allgemeinen Volkswillen erachtete.

Die Versammlung vom 17. Mai 1849

Für den darauffolgenden Tag, den 17. Mai, waren aus den 31 Kantonen 28 gewählte Delegierte in Kaiserslautern eingetroffen. Die am Vortag bestimmte Deputation teilte den anwesenden Delegierten mit, die gesamte Stadt habe sich dafür ausgesprochen, die Pfalz in einen reichsunmittelbaren Status zu überführen. Dies hätte bedeutet, dass sie zu einem eigenständigen, von Bayern losgelösten Land geworden wäre. Auf der darauffolgenden Besprechung der Delegierten zeichnete sich allerdings eine Mehrheit für ein vorsichtigeres Vorgehen ab, sodass sich die Warnungen des vorangegangenen Tages, den Delegierten könnte es an Entschlossenheit mangeln, zu bewahrheiten schien: Die Vertreter der verschiedenen Kantone sprachen sich mehrheitlich dafür aus, mit der Einsetzung einer provisorischen Regierung abzuwarten, »bis man wisse, was die pfälzischen Abgeordneten im soeben wiedereröffneten Landtag«* ausrichten könnten.

Noch bevor es zu einer Abstimmung kommen konnte, wurden die Delegierten von Mitgliedern des LVA in den Saal der Fruchthalle gerufen, wo ihnen von Nikolais Schmitt ein Rechenschaftsbericht des LVA dargelegt wurde. Als Fazit stellte Schmitt fest, dass die Kreisregierung in Speyer keine Anerkennung und daher auch keine Legitimation mehr besäße und eine Anarchie in der Pfalz nur durch das Einsetzen einer provisorischen, dem allgemeinen Volkswillen verpflichteten Regierung verhindert werden könne. Nach Schmitt trat der Gesandte der revolutionären badischen Regierung, Friedrich Jacob Schütz (1813–1877), auf. Er warb dafür, dass auch die Pfalz die Regierung selbst in die Hand nehme und bot der Pfalz ein Schutz- und Trutzbündnis mit den badischen Aufständischen an.

In der sich direkt an diesen Vortrag entwickelnden Diskussion standen sich zwei Positionen gegenüber, die sich allerdings im Endeffekt beide für die Einsetzung einer provisorischen Regierung aussprachen. Der einzige Unterschied lag im Zeitpunkt, ab welchem eine solche Regierung gegründet werden sollte: Während ein Teil der Deputierten für eine sofortige Ersetzung der Kreisregierung in Speyer durch eine provisorische Regierung war, wollte ein anderer Teil mit der Einsetzung noch drei Tage warten. Ihr Vorschlag sah vor, zuerst eine Depesche an die Landtagsabgeordneten in München zu schicken und erst nach einer ausbleibenden oder unbefriedigenden Antwort die provisorische Regierung einzusetzen. Am Faktum, die Kreisregierung in Speyer ersetzen zu wollen, hätte sich folglich nichts geändert; der Prozess wäre lediglich verzögert worden.

Trotz dieses marginalen Unterschieds war die geführte Diskussion erbittert, da die Befürworter einer provisorischen Regierung – allen voran die Mitglieder des LVA –, keine weitere Verzögerung akzeptieren wollten. »Man glaubte jetzt, die Revolution nicht anders retten zu können als mit dem Mittel der Lüge und Drohung: Es wurde behauptet, und das machte sichtlich Eindruck, Eisenstuck habe zu einer provisorischen Regierung geraten; und man schlug vor, was einen ebenso großen Eindruck machte, nötigenfalls das Volk entscheiden zu lassen.«* Nachdem sich am 2. Mai bereits gezeigt hatte, dass radikale Vorschläge in einer Volksversammlung ein großes Potenzial entwickeln konnten, wollte man dieses erweiterte Risiko nicht eingehen und schritt zur Abstimmung. Doch auch diese kann – selbst nach damaligen Maßstäben – nicht als frei und unabhängig bezeichnet werden. Die Abgesandten aus den Kantonen »wurden einzeln laut gefragt, ob sie die sofortige Einsetzung einer provisorischen Regierung wünschten. Bei jedem ›Ja‹ brach das Publikum in Bravorufe aus, bei jedem ›Nein‹ wurde gezischt, Gewehr und Säbel auf den Boden gestoßen, ›pfui‹, ›Schande‹ und ›nieder mit den Verrätern, den Geldsäcken‹ geschrien. Einige der Abgeordneten zögerten mit der Antwort so, daß sie wiederholt gefragt werden mußten.«* Das Ergebnis war mit 15 zu 13 Stimmen äußerst knapp.

Die provisorische Regierung

Nachdem die Einsetzung einer provisorischen Regierung beschlossen war, wurden ihre Mitglieder gewählt. Wie bereits bei der Wahl zum LVA einige Wochen zuvor, wurden auch hier Personen gewählt, die nicht gewählt werden wollten und auf größtmöglichen Abstand zum LVA gegangen waren: die Abgeordneten Kolb, Schüler und der – wie Schüler – aus Bergzabern stammende und auch am Appellationsgericht Zweibrücken arbeitende August Ferdinand Culmann (1804–1891). Sie wurden vermutlich zur Wahl aufgestellt, um aufgrund ihres großen allgemeinen politischen Ansehens, das sie als langjährige Mitglieder der pfälzischen Politikelite genossen, zur allgemeinen Akzeptanz der provisorischen Regierung beizutragen. Dass es sich jedoch stattdessen um einen geschickten Schachzug handelte, der eine Radikalisierung quasi als Automatismus in die provisorische Regierung einbaute, wird durch die angeschlossene Wahl von genau drei Ersatzkandidaten für Kolb, Schüler und Culmann deutlich. Neben dem regulär gewählten, überzeugten Republikaner Joseph Martin Reichard, der als Präsident und Kriegsminister agierte, und dem in Neustadt wohnenden Hambach-Veteranen Dr. Philipp Hepp (1797–1867), der das Amt des Finanzministers übernahm, kamen drei Nachrücker in die Regierung, die ebenfalls ein strikteres Vorgehen favorisierten: Nikolaus Schmitt als Innenminister, der seine demokratisch-republikanische Überzeugung früh im Boten für Stadt und Land verdeutlicht hatte, der Frankenthaler Peter Fries als Justizminister, der Anfang Mai bereits für eine Loslösung der Pfalz plädiert hatte und Dr. Ludwig Greiner (1814–1874) als Außenminister, der seit 1849 für Pirmasens und Zweibrücken im bayrischen Landtag saß. Diese fünf Personen hatten in dieser Konstellation bereits den LVA dominiert.

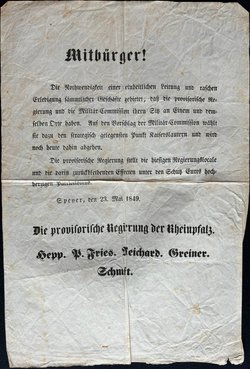

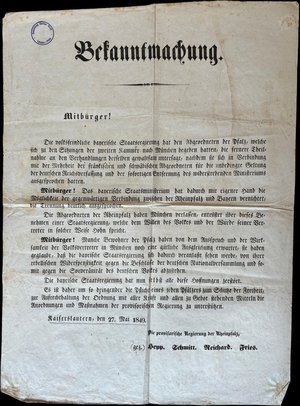

Dass es sich nicht um eine Loslösung von Bayern handelte, sondern um das Ersetzen einer dysfunktionalen Regierung durch eine legitimierte, provisorische Regierung, wurde weiterhin betont. Mit dieser Argumentation forderte man die Kreisregierung in Speyer auf, den Eid auf die Reichsverfassung zu leisten. Am 19. Mai lehnten der Kreisregierungspräsident Franz Alwens und die anderen Mitglieder der Regierung die Eidesleistung endgültig ab und flohen mitsamt der Regierungskasse in die Festung Germersheim. Die provisorische Regierung residierte daraufhin kurzzeitig in Speyer; verlegte allerdings ihren Sitz am 23. Mai zurück nach Kaiserslautern (Q6).

Die Situation im bayrischen Landtag

Trotz der Ausnahmesituation in ihrer Heimat konnten die pfälzischen Abgeordneten im bayrischen Landtag ihre Arbeit fortsetzten. Der Landtag wurde, nach langer Vertagung, am 17. Mai wieder einberufen. Die Regierung konnte sich anfangs noch durchsetzen und beispielsweise ein Misstrauensvotum der linken Abgeordneten abwehren. Danach geriet sie deutlich unter Druck, denn bereits am 21. Mai konnte sich die Linke mit einer klaren Mehrheit durchsetzen, eine Adresse an den Monarchen zu verfassen, in welcher dieser erneut zur Annahme der Reichsverfassung aufgefordert wurde. Der bayrischen Regierung war bewusst, dass sie den linken Abgeordneten unter der Führung der Pfälzer nichts entgegensetzen konnte. Daher nahm sie die Gründung der provisorischen Regierung in der Pfalz für den Versuch zum Anlass, die pfälzischen Abgeordneten aus dem Landtag auszuschließen, solange sich dieser Landesteil im Aufstand befinde. Doch auch dieses Vorhaben scheiterte: Als am 24. Mai der Antrag der Regierung auf Ausschluss der pfälzischen Abgeordneten zur Abstimmung gebracht werden sollte, verließen die linken Abgeordneten unter Protest den Saal, sodass der Landtag beschlussunfähig war.

Auch wenn der Versuch, die pfälzischen Abgeordneten aus dem Landtag zu verbannen, gescheitert war, instrumentalisierte die provisorische Regierung die Nachrichten aus München für ihre eigenen Zwecke. Dass die Landtagsabgeordneten am 27. Mai über die Pfingstferien in die Heimat reisten, wurde in Flugblättern umgedeutet: Den pfälzischen Abgeordneten sei die Teilnahme am Landtag gewaltsam untersagt worden, sodass eine Trennung der Pfalz von Bayern deutlich vonseiten der bayrischen Regierung ausgesprochen worden sei.

Die Frage nach Unabhängigkeit

Eine Trennung von Bayern wurde damit zwar weder von pfälzischer noch von bayrischer Seite offiziell proklamiert. Die Pfalz als souveräner Staat schwebte dennoch, so darf vermutet werden, allen fünf Mitgliedern der provisorischen Regierung als Ideal vor. Bezeichnend ist eines der ersten Dekrete der neuen Regierung, das besagte, dass in Zukunft alle Veröffentlichungen und Anordnungen der provisorischen Regierung mit der Formel ›Im Namen des Pfälzischen Volkes!‹ eingeleitet werden solle.

Die unklare Lage nutze die provisorische Regierung, der bayrischen Regierung den Vorwurf zu machen, eine Trennung bereits einseitig vollzogen zu haben. Auch wenn über ihre Motive hierbei nur spekuliert werden kann, ist es wahrscheinlich, dass sie einer späteren, offiziellen Loslösung mit dem Argument vorsorgen wollten, die Trennung sei zuerst von bayrischer Seite vollzogen worden. Offiziell wurde eine Loslösung von Bayern – egal von welcher Seite – bis zur Niederschlagung des Aufstandes nicht proklamiert oder vollzogen.

Stets, selbst noch im zwölften und letzten Amtsblatt der provisorischen Regierung, wurde der provisorische Charakter der Übergangsregierung betont: All ihre Entscheidungen seien vorläufig und über ihre Rechtmäßigkeit werde auf einer allgemeinen Volksversammlung geurteilt werden müssen (Q8). Dieses Zugeständnis war allerdings auch der allgemeinen Uneinigkeit geschuldet, die sich in den lokalen Vereinigungen des Volksvereins mit ihren unterschiedlich radikalen, demokratischen Ablegern gebildet hatte: Aus diesen kam gegen Ende Mai und Anfang Juni immer häufiger der Vorwurf, auch die provisorische Regierung und ihre Entscheidungen besäßen keine Legitimität.

Besonders harsche Kritik wurde beispielsweise aus Neustadt an der provisorischen Regierung geübt. Nachdem man sich dort aufgrund von Richtungsstreitigkeiten nicht auf die Entsendung eines Deputierten zur Versammlung am 17. Mai nach Kaiserslautern einigen konnte, erschien hier ab dem 20. Mai 1849 die Zeitung Der Pfälzer Volksmann. Beteiligt an diesem Blatt, das sich auch als demokratisches Kreuzerblatt bezeichnete, war Heinrich Loose, der bereits am 2. Mai in Kaiserslautern offen zur Revolution aufgerufen hatte. In den fünf Ausgaben des Volksmanns, die bis zum 11. Juni erschienen, wurden mehrfach kritische Fragen an die provisorische Regierung gerichtet, aus denen deutlich hervorgeht, dass die getroffenen Maßnahmen Loose noch lange nicht weit genug gingen.

Parlamentarisch gab es vorerst keinen Bruch, denn der bayrische Landtag konnte nach der Pfingstpause seine Arbeit wieder aufnehmen. Er wurde erst spät aufgelöst – und auch nicht direkt wegen der Einsetzung der provisorischen Regierung in der Pfalz. Die linken Abgeordneten strebten die Untersuchung des vorangegangenen Ausschlussversuchs der Pfälzer vor einem Ausschuss an. Als dieser Ausschuss, der schließlich die Missachtung der parlamentarischen Eigenständigkeit untersuchen sollte, vom Parlament einstimmig angenommen wurde, wusste sich die Regierung nicht anders zu helfen, als den König um die Auflösung des Parlamentes zu bitten. Auch, wenn Machtlosigkeit des Königs und seiner Minister dadurch erst recht deutlich wurde, ließ sich der Monarch nicht lange bitten und löste den Landtag am 11. Juni auf.

Die Niederschlagung durch Preußen

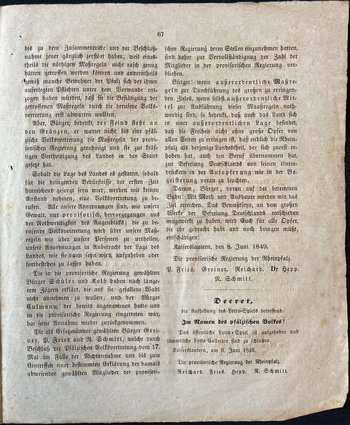

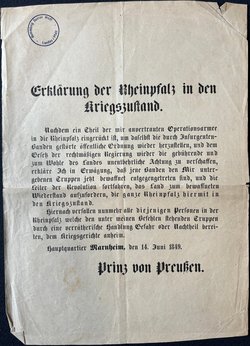

Weder zur Klärung der kritischen Fragen, noch zu einer final urteilenden Volksversammlung, wie es die provisorische Regierung versprochen hatte, ist es in der Pfalz gekommen. Stattdessen überschritten am 13. Juni 1849 Teile der preußischen Armee die Grenze zur Pfalz. Um auf eine feindliche Invasion vorbereitet zu sein, hatte die provisorische Regierung bereits am 8. Juni den Kriegszustand ausgerufen. Ein Gefecht mit bewaffneten Truppen bei Kirchheimbolanden am 14. Juni lieferte dem Oberkommandierenden der Preußen, dem späteren König und Kaiser Wilhelm I. (1797–1888) den Vorwand, seinerseits den Kriegszustand über die Pfalz zu erklären und militärisch hart durchzugreifen.*

Die pfälzische Volkswehr, die trotz aller Anstrengungen der provisorischen Regierung schlecht gerüstet und ebenso wenig erfahren war, konnte der preußischen Kriegsmaschinerie nichts entgegensetzen. Beinahe kampflos, mit einem letzten Gefecht – keiner Schlacht! – nahe Rinnthal bei Annweiler am 17. Juni zogen sich die Truppen bis zum 18. Juni über den Rhein nach Baden zurück. Auch die Mitglieder der provisorischen Regierung konnten ins Exil fliehen; keiner von ihnen sollte in die Pfalz zurückkehren.

Das Revolutionäre des Aufstands

Auch wenn es im Mai und Juni 1849 formell in der Pfalz zu keiner Revolution kam, weil niemals die Loslösung von Bayern oder die Umwandlung der Regierungsform proklamiert wurde, passierte hier in diesen knapp sechs Wochen doch etwas Revolutionäres, indem unmittelbar zwei politische Welten aufeinanderprallten: die alte Ordnung des Gottesgnadentums und die Volkssouveränität der Aufklärung. In diesem Grundkonflikt des späten 18. Jahrhunderts, der die europäische Geschichte noch bis in das 20. Jahrhundert hinein beschäftigen sollte, hatte sich eine breite Basis der pfälzischen Bevölkerung eindeutig positioniert, indem sie sich – wenigstens für einige Wochen – hinter eine provisorische Regierung stellten, die selbstbewusst ihre Entscheidungen ›im Namen des Pfälzischen Volkes‹ verkündete.

Maximilian Lässig

Weiterführende Literatur (in Auswahl)

- Hermann-Joseph Busley, Bayern und die Revolution in der Pfalz, in: Hans Fenske, Joachim Kermann und Karl Scherer [Hgg.], Die Pfalz und die Revolution 1848/49 Bd. 1 (= Beiträge zur pfälzischen Geschichte 16), Kaiserslautern 2000, S. 323–390.

- Wilhelm Kreutz, Diskussionsbeitrag, in: Die Pfalz und Bayern 1816–1956 (= Veröffentlichungen der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften 94), Speyer 1998, S. 103–111.

- Ders., Wie pfälzisch war das Königreich Bayern – wie bayerisch war die Pfalz? Pfälzisch-bayerische Beziehungen im Zeitalter der Monarchie 1806/16–1918, in: Jahrbuch der Hambach-Gesellschaft, Bd. 17 (2009), S. 119–130.

- Regina-Margarete Schneider, Landesausschuß und Provisorische Regierung in Kaiserslautern 1849, in: Erich Schneider und Jürgen Keddigkeit [Hgg.], Die pfälzische Revolution 1848/49, Kaiserslautern 1999, S. 29–60.