Vor 250 Jahren: Angewandte Wissenschaft im 18. Jahrhundert

Eröffnung der Kameral-Hohen-Schule Kaiserslautern im Oktober 1774

Kaiserslauterns Hochschultradition reicht bis in das Jahr 1774 zurück, als die Kameral-Hohe-Schule zu Lautern begründet wurde. Bereits zehn Jahre später erfolgte jedoch deren Verlegung nach Heidelberg. Die hochschulische Entwicklung war damit in Kaiserslautern zunächst einmal beendet. In der pfalzbayerischen Zeit wurde die Stadt dann zwar zu einem gewerblich-industriellen und fachschulischen Oberzentrum, bis zum Aufbau der heutigen Hochschule und der RPTU Kaiserslautern war es dann allerdings noch ein weiter Weg. Die 1770er Jahre waren eine „Zeitenwende“: Die erste Multiplikations-Rechenmaschine wurde vorgestellt, der amerikanische Kongress erklärte die Unabhängigkeit der USA, Adam Smiths „Nature and Causes of Wealth“ erschien. Neue Horizonte eröffneten sich. Ganz in diesem Sinn verstand sich auch die Physikalisch-Ökonomische Gesellschaft zu Lautern.

Die Physikalisch-Ökonomische Gesellschaft zu Lautern: Eine „Denkfabrik“ mit dem Ziel wirtschaftsfördernden Wissenstransfers

Wissenschaftliche Gesellschaften waren im 18. Jahrhundert wesentliche Träger der Aufklärung. Das galt nicht nur für die Akademiegründungen in Berlin (1700), Göttingen (1751) oder München (1759), sondern ebenso für regionale „patriotisch-gemeinnützige“ Vereinigungen wie die „Kuhrpfälzische Physikalisch-Ökonomische Gesellschaft zu Lautern“ (1769). Vergleichbare Einrichtungen bestanden im 18. Jahrhundert in Celle (Kurhannover) oder Leipzig (Sachsen). Wissenschaft und Herrschaft fanden so institutionell zueinander; die Macht des Wissens wurde zu einem staatlichen Ordnungs- und Zukunftsfaktor. Die zentralen Leitfragen waren dabei: Was kann ich wissen? und Was soll ich [deshalb] tun?* Die nach einem Jahr bereits über 50 Mitglieder der Kaiserslauterer Gesellschaft – vor allem höhere Adlige und führende Staatsbedienstete, Ärzte und Apotheker, Pfarrer und Lehrer, Gutsbesitzer und „Handelsleute“ aus der Kurpfalz und dem Herzogtum Pfalz-Zweibrücken – vereinte deshalb das Bestreben, natur-, wirtschafts- und staatswissenschaftliches Wissen zum Wohl des Landes* in die Bevölkerung zu tragen. Das sollte durch den Austausch untereinander, die Gründung eines wissenschaftlichen Periodikums („Bemerkungen der Kuhrfürstlichen Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Lautern“) bis hin zum Betrieb eines Botanischen Gartens und einer Kameral-Hohen-Schule geschehen.

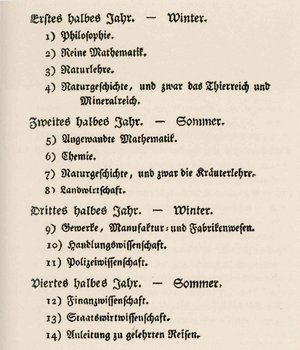

Mit ihrer Kameral-Hohen-Schule wagte die Kaiserslauterer Physikalisch-Ökonomische Gesellschaft etwas höchst Bemerkenswertes, eine Schule in privater Trägerschaft, die den Geist der Aufklärung, die Interessen des absolutistischen Fürstenstaates und die Innovationen der Wissenschaften auf den Feldern der Natur, Technik und Wirtschaft miteinander verknüpfte. Dazu sah der Studienplan vor:

Vier Stunden in der Woche wird der Lehrer eine jede Wissenschaft mehr erzählend als dogmatisch vortragen, in der letzten Stunde der Woche wird er jedesmal wiederholen, was in jenen vorgetragen wurde. [...] Der Vortrag wird jederzeit mit den benöthigten Versuchen unterstützt werden.*

Leitidee war also ein praxisorientiertes Konzept. Im heutigen Sprachduktus würde man von einer University of Applied Sciences sprechen und die Kameral-Hohe-Schule mit ihrem Studienprogramm als ein zweifellos hoch ambitioniertes Beispiel bewerten. Der dazu konzipierte Studienplan bot nahezu das gesamte natur- und sozialwissenschaftliche Spektrum des späten 18. Jahrhunderts. Keineswegs einfach war deshalb die Berufung der Hochschullehrer. Ein Naturwissenschaftler, ein Theologe und ein Mediziner bildeten den Kern.

Succow, Schmid und Jung-Stilling – Die Professoren der Kameral-Hohen-Schule

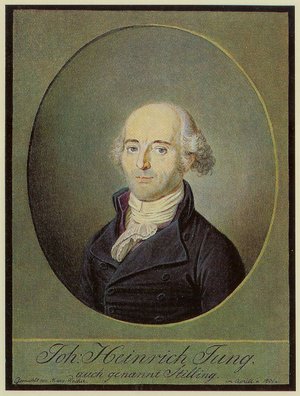

Die Gründungsprofessur der Kameral-Hohen-Schule und damit zugleich das Amt des Ersten Sekretärs der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft übernahm Georg Adolph Succow (1751–1813) aus Jena. Er hatte Medizin studiert, war jedoch ebenso in der Lage, in Kaiserslautern die Fächer Physik, Mathematik, Chemie und Landwirtschaft zu übernehmen. Der Lehrbetrieb begann im Oktober 1774. Succow bot u.a. Vorlesungen über Reine Mathematik, Physik und Naturgeschichte an. Eine zweite Professur kam im folgenden Jahr hinzu. Berufen wurde der württembergische Theologe Ludwig Benjamin Martin Schmid (1737–1792). Er hielt am 11. Dezember 1775 seine Antrittsvorlesung zum Thema „Von dem Zusammenhang zwischen Land- und Stadtwirtschaft, der Handlung, der Polizei, dem Finanzwesen und der Staatswirtschaft“. Das war zugleich sein Lehrgebiet. Schließlich konnte 1778 Johann Heinrich Jung-Stilling (1740–1817) für die dritte ordentliche Professur gewonnen werden. Während seines Straßburger Medizinstudiums hatte er Goethe, Herder und Lavater kennengelernt und betrieb seit 1772 in Elberfeld eine Arztpraxis, war jedoch auch literarisch tätig und befasste sich mit wirtschaftlichen Fragen. Seine Antrittsvorlesung hatte das Thema „Von den Vorteilen, die den Fürsten durch die ausübenden Kameralwissenschaften zufließen“. Jung-Stilling wurde damit zu einem der Klassiker eines fürstenzentrierten Wirtschaftsdenkens. Dazu kamen außerordentliche Professuren für „Weltweisheit und Beredtsamkeit“ sowie „Allgemeine und Landes-Geschichte“. Sie wurden von evangelischen Theologen wahrgenommen. Und den fremdsprachlichen Bereich – wirtschaftlich zukunftskonsequent war das Englisch – deckte ein Lehrbeauftragter ab.

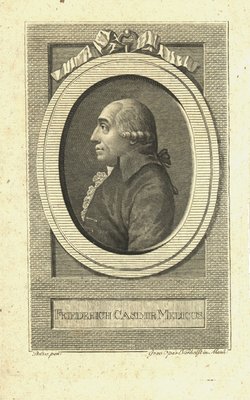

Ein besonders gravierendes Problem für die Kaiserslauterer Lehre war die notwendige Fachliteratur. Sie musste deshalb von Succow, Schmid und Jung-Stilling in rascher Folge verfasst werden. An diesem Publikationswesen beteiligte sich auch Friedrich Kasimir Medicus, der Leiter der Hochschule und zugleich Direktor der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft.

Wirtschaftswissenschaften, Chemie u.a.: Publikationen aus der Kameral-Hohen-Schule

Die Kameral-Hohe-Schule erlangte ihr Außenrenommee ganz besonders auch durch zahlreiche Publikationen:

- Georg Adolph Succow veröffentlichte eine Schrift „Von dem Nutzen der Chemie zum Behuf des bürgerlichen Lebens und der Ökonomie“ (1775) oder eine „Oekonomische Botanik zum Gebrauch der Vorlesungen, auf der hohen Kameralschule zu Lautern“ (1777).

- Ludwig Benjamin Martin Schmid schrieb über den „Zusammenhang zwischen der Land- und Stadtwirtschaft, der Handlung, der Polizei, dem Finanzwesen und der Staatswirthschaft“ (1776) und verfasste zusätzlich eine „Lehre von der Staatswirthschaft“ (1780).

- Johann Heinrich Jung-Stilling publizierte den „Versuch einer Grundlehre sämmtlicher Kameralwissenschaften zum Gebrauche der Vorlesungen auf der kurpfälzischen Kameral Hohenschule zu Lautern“ (1779, NDr. 2003) und ein zweibändiges Lehrbuch „Ueber die Forstwissenschaft“ (1781/82).

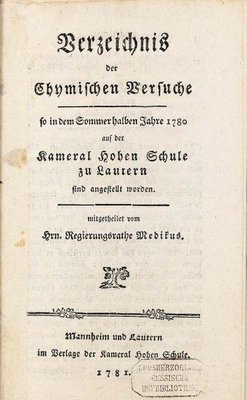

- Publizistisch ebenso rege war Friedrich Kasimir Medicus, etwa zum Thema „Nicht das Klima, sondern eine glückliche bürgerliche Regierung ist die Mutter der Wissenschaften“ (1775) und mit einem „Verzeichnis der Chymischen Versuche, so in dem Sommerhalben Jahre 1780 auf der Kameral Hohen Schule zu Lautern sind angestellt worden“ (1781).

So sehr diese Schriften vom wissenschaftlichen Zeitgeist der 1770/80er Jahre gekennzeichnet sind, so aufschlussreich erweisen sie sich auch in Bezug auf den jeweiligen Wissensstand. Für das „Verzeichnis der Chymischen Versuche…“ hat das der Bonner Chemiehistoriker Georg Schwedt in seiner 2020 erschienenen Publikation über die „Chemie zum Nutzen der Bürger“ sehr schlüssig gezeigt.

Mit ihren in dem Jahrzehnt des Bestehens insgesamt 80 Studenten – die meisten kamen aus der Kurpfalz – war die Kameral-Hohe-Schule keineswegs schlecht frequentiert. Bedenkt man nämlich, dass Kaiserslautern lediglich eine Fakultät umfasste, während z.B. in den vier Fakultäten der Heidelberger Universität 1780 insgesamt 100 Studierende eingeschrieben waren, so sind die im Schnitt in Kaiserslautern 15 Studenten keine allzu schlechte Quote. Das Studium der Wirtschaft war also durchaus attraktiv, sah man in der Ökonomie doch eine wegweisende „Zukunftswissenschaft“. Entsprechend entstammte ein Großteil der Studenten auch aus regionalen staatlichen und wirtschaftlichen Führungsfamilien, darunter die pfälzische Forstmeisterdynastie Rettig oder die Eisenmagnaten von Gienanth. Hatte das Konzept der Kameral-Hohen-Schule also sehr wohl Zuspruch gefunden, so stellte sich einem dauerhaften Erfolg aber eine Reihe von Hindernissen entgegen. Vor allem waren die Baulichkeiten völlig unzureichend. Das Domizil im Bereich Steinstraße/Rittersberg – es ist seit den 1830er Jahren nicht mehr vorhanden – bot alles andere als angemessene Räumlichkeiten. Dazu kam eine zunehmend bedrohlichere finanzielle Situation, die schließlich nicht nur dazu führte, dass der Botanische Garten nicht mehr unterhalten werden konnte, sondern auch die Besoldungsausgaben gekürzt werden mussten. Medicus kam deshalb im Februar 1784 zum Schluss: Bei unserem allseitigen unablässigen Eifer seit dem Jahre 1774 war nichts gedeihliches zu erwirken und unsere Institute mussten daher in ihrer Kindheit verbleiben.*

Das Scheitern des Kaiserslauterer Projektes war offensichtlich. Am 24. Juli 1784 verfügte der pfälzische Kurfürst deshalb eine Verlagerung der Kameral-Hohen-Schule nach Heidelberg, wo sie als „Staats-Wirtschafts-Hohe-Schule“ zunächst zwar noch selbstständig blieb, dann aber in die Universität eingegliedert wurde und die Wirtschaftsfakultät begründete. Nicht nur Jung-Stilling sah darin aber auch neue Chancen. Er und seine Kollegen waren nun nicht mehr Angestellte eines privaten Schulträgers, sondern Bedienstete einer Landesuniversität in einer zudem kulturell sehr viel regeren Stadt. Für Kaiserslautern bedeutete das jedoch weit mehr als nur den Verlust der Hochschule. Denn auch die Physikalisch-Ökonomische Gesellschaft siedelte nach Heidelberg über. Hier bestand sie zunächst formal mit sechs öffentlichen Sitzungen pro Semester fort und publizierte weiterhin Berichte, Vorträge und Aufsätze. Aber auch das endete in den 1790er Jahren, als die Französische Revolution in ihre expansive Phase überging.

Was damit in Kaiserslautern 1770 im aufklärerischen Geist zum Wohl des Landes so hoffnungsvoll begonnen hatte, verlor sich im Umbruch der Französischen Revolution und der anschließenden Napoleonischen Epoche. Gerade diese Zäsur lässt aber auch deutlich werden, welche Ideen und Konzepte die Physikalisch-Ökonomische Gesellschaft und die Kameral-Hohe-Schule repräsentiert haben und so ein Zeitbewusstsein spiegeln, das von dem Leitbild einer nach politisch-ökonomischen Grundsätzen gestalteten Gesellschaft geprägt war.

Carsten Kremb und Klaus Kremb

Literatur und Quellen:

- Generallandesarchiv Karlsruhe, Abtl. 205/Nr. 1115.

- Kant, Immanuel: Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen, in: Kants Werke. Akademie-Textausgabe 9, Berlin 1923, Neudruck Berlin 1968.

- Kremb, Carsten/Kremb, Klaus: Angewandte Wissenschaft seit dem 18. Jahrhundert. Von der Kameral-Hohen-Schule zur Hochschule Kaiserslautern. In: Hochschule Kaiserslautern (Hrsg.): Verantwortung, Vernetzung, Vielfalt, Impuls. Festschrift Hochschule Kaiserslautern, Kaiserslautern 2019, S. 27–69.

- Schmidt, Ludwig Benjamin Martin: Sechster Brief über die kurpfälzische hohe Kameralschule zu Lautern, in: Ephemeriden der Menschheit 7 (1778), S. 20–32.

- Schwedt, Georg: „Chemie zum Nutzen der Bürger“. Georg Adolph Succow in der Kameral-Hohen-Schule Kaiserslautern, Bonn 2020.

- [Succow, Georg Adolph]: Plan von der ökonomischen und Kameralschule, welche mit Kurfürstlich gnädigster Erlaubnis den 3. October 1774 in Lautern wird eröffnet werden, Mannheim, o.J. [1774].

Dieses Schlaglicht ist eine komprimierte Version der Ausführungen von: Kremb, Carsten/Kremb, Klaus: Angewandte Wissenschaft seit dem 18. Jahrhundert. Von der Kameral-Hohen-Schule zur Hochschule Kaiserslautern. In: Hochschule Kaiserslautern (Hrsg.): Verantwortung, Vernetzung, Vielfalt, Impuls. Festschrift Hochschule Kaiserslautern, Kaiserslautern 2019, S. 27-69, hier: 27–32.