Vor 500 Jahren: Schlaglichter aus dem pfälzischen Bauernkrieg April bis Juni 1525

Erster und zweiter Teil einer dreiteiligen Artikelserie

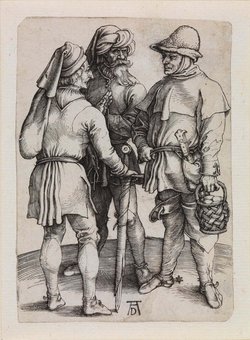

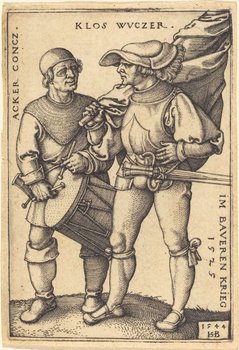

Auch in der Pfalz bricht sich vor einem halben Millennium der Bauernkrieg Bahn – als größte Freiheitserhebung im frühneuzeitlichen Heiligen Römischen Reich. In einer zunehmend polarisierten und von der Reformation erschütterten Ständegesellschaft sind immer mehr Bauern und Bürger Unfreiheit, Benachteiligung und empfundene Willkür ihrer weltlichen und geistlichen Grundherren leid. Die Spannungen eskalieren in einer Reihe von Aufständen, die bis zu ihrem endgültigen Zusammenbruch zwar „nur“ zwei Monate dauern, in deren Verlauf im heutigen Pfälzer Raum aber mehr als 37 Burgen und 18 Klöster geplündert und zerstört werden, außerdem 13 Städte der Bauernschaft die Tore öffnen.* Wegen seiner umwälzenden Dimension und seiner in der Forschung wie weiteren Öffentlichkeit lange unterschätzten Bedeutung als frühe emanzipatorische Bewegung (drei Jahrhunderte vor der 1848/49er-Revolution) wird dem Pfälzischen Bauernkrieg eine dreiteilige Sonderserie der „Historischen Schlaglichter“ gewidmet. Sich an der historischen Chronologie von Aufstandsbeginn, Hochphase und Niedergang orientierend, führt sie uns in dieser und den beiden folgenden Ausgaben an einige der zentralen Brennpunkte des Geschehens. Und alles beginnt in einem kleinen Dorf nördlich von Landau…

Zum 2. Teil springenZum 3. Teil springenTeil I, Ende April 1525: Aufstand!

Unruhige Zeiten

Ende April 1525 liegt in den verschiedenen Herrschaften, die man später einmal Pfalz nennen wird, eine allgemeine Spannung in der Luft. Die öffentliche Meinung ist gespalten, die Positionen sind in den letzten Jahren immer unversöhnlicher geworden. Aus vielen Landstrichen – sei es der Kurpfalz, dem Hochstift Speyer, der Grafschaft Leiningen oder dem Herzogtum Pfalz-Zweibrücken – häufen sich die Meldungen über die Wut des „Gemeinen Mannes“.* Die Bauern beschweren sich über immer drückendere Frondienste, Steuern und die stete Verletzung ihres „Alten Rechts“ durch Fürsten, Klöster und Stifte. Die Vorwürfe: Holzfällen und Reisigsammeln, Jagen, Fischen und Viehweide sind im Wald, der früher der ganzen Gemeinde gehörte, nun von den „Herren“ entweder ganz verboten worden oder nur noch mit ihrer Erlaubnis und unter strengen Auflagen möglich. Dazu steigen die Abgaben von Jahr zu Jahr, sodass es immer schwerer wird, über die Runden zu kommen. Aber nicht nur auf dem Land, auch in den Städten wie Speyer oder Worms, wo es vor 14, 15 Jahren schon Unruhen gab, sind immer mehr Bürger und zünftige Handwerker unzufrieden. Gerade die „Pfaffen“, so die zunehmende Kritik, seien kraft Privilegs sowohl von der Steuerzahlung als auch von gemeinnützigen Diensten wie der Stadtwache befreit – somit trügen sie zur öffentlichen Finanzierung und Infrastruktur nichts bei. Aus den Residenzen wie dem kurfürstlichen Heidelberger Schloss, der leiningischen Hardenburg bei Dürkheim oder von den Herren des Speyerer Domstifts hört man hierzu wenig bis nichts – außer dem Verweis auf den gottgewollten Gehorsam gegenüber dem Grundherren und die Arbeitspflicht der Bauern.

Dagegen werfen immer mehr Menschen „Herren“ wie „Pfaffen“ vor, schon längst nicht mehr christlich zu handeln, sondern nur der Macht, dem Mammon und Prunk zu dienen. Auch deswegen hat die neue Lehre des Augustiners Martin Luther, die er vor vier Jahren auf dem Reichstag zu Worms öffentlich verteidigt hat, eine wachsende Anhängerschaft. Für die einen ein Ketzer, für die anderen ein Mann des wahren Evangeliums, sprechen auch immer mehr Bauern begeistert von seiner „Freiheit eines Christenmenschen“, die sie für sich endlich auch politisch erreichen wollten. Schon seit dem Sommer 1524 mehren sich die Nachrichten über Bauernerhebungen rechts des Rheins – in der Grafschaft Stühlingen, im Hegau und Klettgau, bis an den Bodensee. Erst vorigen Monat sollen sich in Memmingen die Bauern versammelt haben, um in Zwölf Artikeln ihre Forderungen niederzulegen, darunter die freie Predigt des Evangeliums ohne menschlichen Zusatz, das Ende der Leibeigenschaft und die freie Nutzung des Waldes. Dazu kursieren beunruhigende Neuigkeiten aus dem Süden und Osten: Im Elsass sollen die Kleeburger Bauern bereits Richtung Norden ziehen, im Rechtsrheinischen macht der Zug des Bruhrainer Haufens* dem Speyerer Bischof Georg, seinem Bruder Kurfürst Ludwig V. von der Pfalz und auch dem Markgrafen von Baden militärisch zu schaffen.

23. April 1525: Kerwe in Nußdorf

Am 23. April 1525 feiert man in Nußdorf, einem der Reichsstadt Landau zugehörigen Dorf, die alljährliche Kerwe.* Aus der näheren Umgebung sind die Menschen zusammengekommen, es wird gelacht, getanzt – Wein und Bier fließen in Strömen. Doch die anfangs ausgelassene Stimmung trügt und kippt im Verlauf des Tages ins Gegenteil. Offenkundig von längerer Hand geplant, versammeln sich bis in die Nacht an die 200 Männer, darunter auch Landauer Bürger, zu einem Bauernhaufen mit einem ersten klaren Ziel.* Die quasi offizielle Stellungnahme des Heidelberger Hofs zu dem, was in Nußdorf passiert, liefert später Peter Harer, seines Zeichens kurfürstlicher Sekretär:

Es begab sich in einem Dorff, bey Landaw gelegen, Nußdorff genannt, am Sonntag Quasimodogeniti, daß alter gewonheit nach, Kirchweyhe darinn gehalten ward vnnd mehrentheils von den umbliegenden benachbarten Orten besucht worden, haben sich etliche leichtfertige Knaben mit einem Gesprech zusammen verpflichtet, in meinung ein newen Hauffen aufzuwerffen, Versambleten sich in der Nacht bey dem Münchhoff Geylweiler auf einem Berg, von demselben raubten sie in die vmbliegende Dörffer, vberfielen andere Bauern weckten sie in den Betten auff vnd beredten ihr viel das sie zu ihnen ihr fürhabende Bueberey und Anschlag zu volbringen gelobten, Mehrten sich dieselbe Nacht dermassen, das ihr am folgenden Morgen an 200 beyeinander kamen.*

Der Mönchhof Geilweiler untersteht dem offenkundig verhassten Zisterzienserkloster Eußerthal, dem die Nußdorfer Bauern abgabenpflichtig sind. Er wird nicht nur als erstes geplündert, sondern dient auch als geschützte Operationsbasis für den geplanten Raubzug ins Siebeldinger Tal. Wahrscheinlich rekrutiert man in Orten wie Frankweiler und Godramstein noch in der Nacht zum 24. April Verstärkung.* Tags darauf ist der Haufen, der bald als der Nußdorfer bekannt wird, bereits auf 500 Mann angewachsen. Ebenfalls in der Nacht auf den 24. April gehen die ersten Nachrichten über die Unruhen im Germersheimer Amtssitz des kurpfälzischen Fauths* ein. Jakob von Fleckenstein reitet mit einer Mannschaft von Amtsknechten unverzüglich ins Siebeldinger Tal, um die illegale Versammlung dort aufzulösen. Offensichtlich sind aus angrenzenden Herrschaften auch bereits Angebote polizeilichen Beistands eingegangen. Allerdings zieht sich die Masse der Aufständischen angesichts der amtlichen Expedition zurück. Diejenigen Bauern, die Fleckenstein noch antrifft, werden von ihm in einer öffentlichen Ansprache streng ermahnt, ir Eyd, Ehr, Trew, Pflicht vnd selbst eygen Wolfahrt im Blick zu behalten und nach Hause zu gehen. Den Anweisungen wird zunächst Folge geleistet, sodass Fauth Fleckenstein wieder nach Germersheim zurückkehrt. Der Frieden hält aber gerade einmal eine Woche, dann machen die Nußdorfer wieder von sich reden.*

29./30. April 1525: weitere Brandherde

Nur sechs Tage nach den Vorgängen in Nußdorf kommt am 29. April im vorderpfälzischen Bockenheim ein Haufen zusammen, bei dem auch Stadtbürger von Pfeddersheim* mit von der Partie sind. Auch hier hält man sich nicht allzu lange mit politischen Diskussionen auf: Der Weinkeller eines dem Prämonstratenserkloster Wadgassen gehörenden Hofs wird umgehend geplündert, bevor man sich nach Norden wendet, um weitere Mitstreiter in den dortigen Dörfern zu gewinnen.* Aus dem Süden marschiert der Kolbenhaufen – benannt nach seiner bevorzugten Schlagwaffe – auf die Burgen des mittleren Pfälzerwaldes zu. Am 30. April haben die Aufständischen bereits die lothringische Zisterzienserabtei Stürzelbronn* zerstört und ausgeplündert. Am selben Tag überqueren 4.500 Bruhrainer Bauern bei Schröck den Rhein, plündern das Augustinerkloster Hördt und stehen kurz darauf vor den Toren Speyers. Die Reichsstadt wird zur Kapitulation und Verbrüderung aufgefordert, man wolle Rat und Bürgerschaft nichts tun, sondern lediglich die Pfaffen in der Stadt bestrafen, welche den Armen seit Jahren zum Schaden gelebt hätten.* Zwar lässt die Verhandlungsbereitschaft des Speyerer Bischofs die Bruhrainer letztlich wieder ins Rechtsrheinische nach Udenheim* zurückziehen. Doch schon in den ersten Tagen des Aufruhrs entgleiten immer mehr Orte der Pfalz spürbar der Kontrolle ihrer Herren, diese sich ihrer Machstellung offenkundig zu sicher waren. In einer Mischung aus Standesdenken, Arroganz und Realitätsverkennung haben sie die Härten komplett unterschätzt, die sich für breite Bevölkerungskreise aus der Kombination von krasser sozialer Ungleichheit und staatlicher Zentralisierungspolitik ergeben.

Wütend über ihr Los, inspiriert von den Erhebungen im übrigen Reichsgebiet und in der Hoffnung auf ein freieres, besseres Leben verlieren jetzt weite Teile der Pfälzer Bauernschaft die Geduld und bewaffnen sich. Die Züge der Haufen haben gerade erst begonnen…

Christian Decker

Teil II, Ende April bis Mitte Mai 1525: Eskalation

Nachdem im ersten Teil der dreiteiligen Sonderedition der „Historischen Schlaglichter“ zum pfälzischen Bauernkrieg dessen soziale Vorbedingungen, sein Ausbruch in Nußdorf am 23. April 1525 und erste Scharmützel geschildert wurden, steht der zweite Teil nun ganz im Zeichen der Züge der wichtigsten Bauernhaufen durch weite Teile der Pfalz. Die gegen Klerus und Fürsten gerichteten Aufstände gewinnen ab Anfang Mai immer stärkeren Zulauf und erreichen ihre ersten Höhepunkte.

Der Nußdorfer Haufen marschiert

Nach seiner öffentlichen Gehorsamsermahnung der aufständischen, aus Nußdorf ins Siebeldinger Tal gezogenen Bauern ist Jakob von Fleckenstein, kurpfälzischer Fauth Ende April 1525 wieder in seinen Amtssitz Germersheim zurückgekehrt. Offenkundig hat er allerdings die Wirkung seiner Autorität überschätzt, denn nach nur einer Woche formiert sich der Nußdorfer oder auch Geilweiler Haufen erneut. Ab 1. Mai plündert er nacheinander das Chorherrenstift Klingenmünster, die Augustinerabtei Hördt, die Johanniter-Komturei Heimbach bei Oberlustadt und – noch vor den Bruhrainer Bauern – den Eußerthaler Klosterhof Mechtersheim. Nach erneutem Lager auf dem Mönchhof Geilweiler erfolgt am 3. Mai ein weiterer Raubzug, während dem auch weltlicher Besitz ins Visier gerät: Das Zisterzienserkloster Eußerthal wird nun selbst verwüstet und geplündert, ebenso wie das zusätzlich noch gebrandschatzte Schloss Böchingen des Ritters Rudolf von Zeiskam. Der Marsch der Nußdorfer zieht entlang des Haardtrands eine Spur der Verwüstung nach sich: Betroffen sind die Kropsburg des Hauses Dalberg, das gebrandschatzte Zisterzienserinnenkloster Heilsbruck in Edenkoben, das Schloss des Speyerer Bischofs in Edesheim und die ebenfalls im Hochstift Speyer gelegene Kästenburg, Vorvorläuferin des heutigen Hambacher Schlosses. Die Aufständischen bewegen sich nach Norden und ziehen über Winzingen am 6. Mai 1525 schließlich vor die Tore der kurpfälzischen Oberamtsstadt Neustadt an der Haardt. Dort fordern die Nußdorfer Hauptmänner Rat und Bürger zur Übergabe und Zusammenarbeit auf – bereits am 7. Mai öffnet die Stadt ohne jede Gegenwehr den Bauern die Tore, verproviantiert sie und quartiert ihre Hauptleute ein, denen der Landschreiber Zorn schließlich den Eid leisten muss. Dass ausgerechnet seine vermeintlich loyalsten Neustadter Untertanen beim ersten Zeichen von Gefahr „umfallen“, ist für Kurfürst Ludwig V. ein Affront, der noch schwere Konsequenzen haben wird. Fürs Erste errichtet der Bauernhaufen jedoch ein Feldlager im benachbarten Winzingen.*

Bockenheim, 29. April – Dürkheim 6./7. Mai 1525

Doch die Nußdorfer Bauern sind nicht die einzigen Akteure im Aufstandsgeschehen. Im zur Grafschaft Leiningen gehörenden Dorf Bockenheim schart am 29. April der aus Worms stammende „Bauernkanzler“ Egmund Reisseissen eine schnell auf etwa 3.000 Mann anwachsende Truppe um sich, die zuerst vor die Tore seiner Heimatstadt zieht. Der Bockenheimer Haufen plündert die Dominikanerinnenklöster Himmelskron und Liebenau, brandschatzt das Cyriakusstift in Neuhausen. Nach der Besetzung von Westhofen zieht ihnen der kurpfälzische Marschall Wilhelm von Habern mit einem größeren Kontingent entgegen, worauf die Bockenheimer nach einem kurzen Scharmützel wieder nach Süden ausweichen. Am 6. Mai ziehen sie mit 13 Fähnlein* vor das leiningische Dürkheim, was dort wenig überraschend für große Unruhe sorgt. Noch kurz zuvor haben die Dürkheimer bei Graf Emich IX. um klare Instruktionen für einen potentiellen Angriff ersucht. Dessen Amtleute verpflichten sie einerseits zur Treue und Einheit gegenüber ihrem Herrn, geben ihnen im Falle einer nahenden Übermacht aber eine untaugliche, weil zweideutige Handlungsanweisung. Daher reitet zunächst eine Abordnung um Schultheiß Hanß und Henn Bauer den Bockenheimer Hauptmännern Reisseissen und Jakob Schultheiß von Neuhausen entgegen. Über ihre Absichten befragt, teilen diese mit, weder dem Grafen noch den Einwohnern feindlich gesonnen zu sein, man wolle nur die minich und pfaffen heimsuchen und reformiren.* Parallel zu den Nußdorfern vor Neustadt nehmen die Bockenheimer schließlich Dürkheim am 7. Mai ohne jede Gegenwehr in Besitz. Nach Eidesleistung der Einwohnerschaft gegenüber den Eindringlingen auf dem Marktplatz hat der Ort dreißig Mann, kommandiert von dem prominenten Gastwirt Eduard Augenreich, zur Verstärkung des Haufens abzustellen. Zu den Forderungen der Bauern gehört die Abschaffung künftiger Zinszahlungen auf ihre Güter. Während Teile der Bockenheimer in der Nähe noch das bereits verfallende Kloster Limburg überfallen, bezieht ihr Haufen schließlich in Wachenheim Lager.*

Brennpunkt Pfälzerwald

Der letzte große Bauernverband, der sich rasch in den Pfälzer Süden bewegt, ist der Kolbenhaufen, versammelt am 30. April bei der Plünderung des Zisterzienserklosters Stürzelbronn.* Sein Name hat sich wohl wegen der Kolben, die seine Mitglieder als eine ihrer Hauptwaffen führen, schnell herumgesprochen. Der Kolbenhaufen operiert im Gegensatz zu anderen weitgehend am Haardtrand marschierenden Verbänden auch tief im unwegsameren Terrain des Pfälzerwaldes und nimmt besonders Burgen ins Visier. Er rekrutiert sich größtenteils aus der Grafschaft Zweibrücken-Bitsch. Ein Teil des Haufens bewegt sich jetzt nach Nordosten – auf seiner Route werden nacheinander folgende Burgen eingenommen und ausgebrannt: Gräfenstein und Lindelbrunn – beide leiningisch, Landeck, ein Kondominium* mit Kurpfälzer Beteiligung, die Dalberg‘sche Ramburg sowie die Elmsteiner Feste des Albrecht von Pagk. Die nächsten Stationen sind Kloster Eußerthal, welches die Kolbenleute noch kurz vor den Nußdorfern erreichen und schon weitgehend plündern, dann die zweibrückischen Städte Annweiler – wo es zu angeblich zu Übergriffen auf Bürger kommt – und Bergzabern. In Bergzabern treffen die Kolbenbauern auf die gleichfalls einmarschierenden Kleeburger. Ihre beiden Haufen vereinigten sich am 9. Mai vorübergehend im elsässischen Niederrödern. Teile des Kolbenhaufens marschieren später zurück nach Norden bis ins kurpfälzische Amt Kaiserslautern. Sie zerstören das Zisterzienserkloster Otterberg, das Augustiner-Chorfrauen-Stift Fischbach, und erobern Burg Hohenecken. Auf Kaiserslautern vorrückend, wird die Truppe jedoch von fürstentreuen Bauern am 25. Mai bei Weilerbach aufgerieben.*

10. Mai 1525: Diplomatische Atempause

Unterdessen fühlen sich die bei Winzingen-Wachenheim mit ca. 8000 Mann lagernden Nußdorfer und Bockenheimer stark genug, mit Kurfürst Ludwig V. schriftlich zu verhandeln. Ludwig, der Zeit gewinnen muss, erklärt sich zu einer Unterredung bereit, sodass es unter Vermittlung des Neustadter Rats am 10. Mai 1525 bei Forst zum Treffen zwischen dem Kurfürsten und den Hauptmännern der beiden Haufen kommt. Letztere lassen es sich laut Kriegsberichterstatter Harer nicht nehmen, dem Fürsten eine Machdemonstration zu liefern, indem sie vor Verhandlungsbeginn an ihm vorbeiparadieren und ihre Fetzen fliegen lassen. Dessen ungeachtet einigen sich beide Parteien aber zunächst auf den Vertrag von Forst, der Folgendes festlegt: Die Bauern zerstreuen sich umgehend, kehren nach Hause zurück, geben alle besetzten Burgen, Städte und Dörfer zurück und geloben, künftig gegen den Kurfürsten nichts mehr zu unternehmen. Ludwig V. gewährt im Gegenzug eine allgemeine Amnestie und sagt im Juni die Einberufung eines Landtags zu, auf dem die Bauernschaft ihre Beschwerden offiziell vorbringen soll. Der Grund, warum dieser an sich konstruktive Vertrag nicht umgesetzt wird, lieg im Agieren beider Parteien und der Ereignisdynamik: Die Bauern sehen sich immer noch im Vorteil und auch Ludwig V. erwägt eine diplomatische Lösung wohl nicht in gleichem Maß wie eine militärische. Die Vorlage zweier spät angeforderter Gutachten der Reformatoren Philipp Melanchthon und Johannes Brenz, die, trotz Aufstandsverurteilung, allgemein einen Vergleich befürworteten, wartet er jedenfalls nicht ab. Schließlich kündigt er die Einberufung eines Landtags angesichts der fortgesetzten Gewalt der Bauern auf. Die letzte Chance, einen größeren militärischen Konflikt noch zu verhindern, ist damit verstrichen.*

Christian Decker

Teil III, Mitte Mai bis Ende Juni 1525: Der Weg nach Pfeddersheim

Der zweite Teil der dreiteiligen Sonderedition der „Historischen Schlaglichter“ zum pfälzischen Bauernkrieg hatte sich der Eskalation der Aufstände Ende April bis Mitte Mai 1525 gewidmet. Auf Truppenbewegungen, Ziele und Maßnahmen der Bauern (u.a. Städteeinahmen) wurde anhand der Beispiele des Nußdorfer und Bockenheimer Haufens sowie des Kolbenhaufens eingegangen. Mit dem zwischen dem Kurfürsten und den Hauptleuten der Bauernhaufen abgeschlossenen Forster Vertrag war am 10. Mai ein brüchiger Waffenstillstand erreicht worden, der aber gerade einmal zwei Wochen halten sollte. Der folgende dritte und letzte Teil unserer Serie konzentriert sich geographisch weitestgehend auf die Nordpfalz und das südliche Rheinhessen. Mit der erneuten Mobilmachung sowohl der Bauern als auch der fürstlichen Söldner wird eine militärische Entscheidung der Revolte nun letztlich unausweichlich.

Neue Züge am Haardtrand und im Amt Kaiserslautern

Entgegen dem Forster Vertragswortlaut haben sich die Nußdorfer und Bockenheimer Haufen keineswegs zerstreut, sondern setzen ausgehend von ihrem Wachenheimer Lager ihre Aktivitäten nach wenigen Tagen fort: Eingenommen und geplündert werden u. a. die kurpfälzischen Burgen Wolfsburg und Winzingen, dann im Herrschaftsbereich des Hochstifts Speyer das Wasserschloss zu Ruppertsberg – wo die Bauern Wein und andere Vorräte erbeuten – und die Kleinstadt Deidesheim. Deren bischöfliches Schloss wird verwüstet, ebenso wie das Haus des lokalen Pfarrers. Kurz darauf tauchen die Nußdorfer vor Landaus Toren auf, um die Stadt zur Verbrüderung zu zwingen, was allerdings fehlschlägt: Dem Stadtrat gelingt es, durch Lieferung klösterlicher Vorräte aus der Umgebung eine Belagerung zu verhindern und den Abzug der Bauern zu erreichen. In Konsequenz plündern und brandschatzen jene stattdessen die dem Grafen von Löwenstein unterstehende Burg Neuscharfeneck, ebenso Neukastel und Burg Scharfenberg. Im Gegensatz zu letzteren beiden nimmt man zuvor auf dem Trifels lediglich gewaltlos Quartier. Doch nicht nur in der Süd- und Vorderpfalz gibt es Bewegung: Erstmals Richtung Westpfalz ziehen ehemalige Kolbenleute, die bei Kaiserslautern (Kurpfalz) und Landstuhl (Herrschaft Sickingen) einen neuen Lauterer Haufen bilden. Dieser zerstört das Zisterzienserkloster Otterberg, das Augustiner-Chorfrauen-Stift Fischbach und nimmt Burg Hohenecken ein. Bei der von dem Adligen Philipp von Gundheim gehaltenen Burg Schallodenbach regt sich jedoch erstmals erbitterter Widerstand – der Vorstoß der Angreifer wird erfolgreich zurückgeschlagen. Hierauf marschiert der Haufen schließlich auf Kaiserslautern zu. Dort wird die Truppe jedoch von einer amtlich einberufenen Miliz herrschaftstreuer Bauern aus den kurpfälzischen Gerichten Weilerbach, Ramstein, Steinwenden und Kübelberg am 25. Mai besiegt und gefangengenommen. Dieser Vorgang ist im bisherigen Aufstandsverlauf ein komplettes Novum und führt dazu, dass es in der Nordwestpfalz zu keinem nennenswerten Kampfgeschehen mehr kommt.*

Der Neustadter Haufen und sein Zug nach Norden

Unterdessen hat Kurfürst Ludwig eine Koalition geschmiedet, um die Erhebung gewaltsam niederzuschlagen, ihn unterstützen u. a. der Trierer Erzbischof Richard von Greiffenklau und – mittels entsandter Kavallerie – Landgraf Philipp von Hessen. Am 23. Mai zieht man mit insgesamt 5.000 Mann von Heidelberg aus, um zunächst die rechtsrheinischen Aufstandsherde im Kraichgau und Bruhrain* zu ersticken. Links des Rheins haben die Bauern das militärische Vakuum genutzt, um erneut bei Neustadt am 4. Juni den bis dato größten Haufen zu versammeln: 8.000 Mann, die sich aus kleineren Unterabteilungen der Wachenheimer oder Mörlheimer zusammensetzen. Der Neustadter Haufen beginnt nun von Winzingen aus einen Zug, der ihn von der nördlichen Rheinebene über das Nordpfälzer Bergland bis letztlich nach Rheinhessen hinein führt. Eingenommen werden u.a. Oggersheim, Lambsheim und Freinsheim, aus Dirmstein ist das einzige größere zivile Massaker des Aufstands belegt: Dort erstechen die Bauern im pfalzgräflichen Schloss den örtlichen Fauth samt 15 Männern und werfen sie aus dem Fenster des obersten Stocks. In der besetzten Burg Neuleiningen verhindert Gräfin Eva durch die zwangsweise Verköstigung der Eindringlinge offenkundig deren Zerstörung. Nicht so viel Glück haben die zur Herrschaft Kirchheim gehörige gebrandschatzte Burg Stauf und das geplünderte Zisterzienserinnenkloster Rosenthal. Zunächst als Quartier geplant, umgeht der Neustadter Haufen schließlich Oppenheim, weil just dort das kurfürstliche Heer wieder den Rhein überquert hat.*

Pfeddersheim: 23./24. Juni 1525

Die Ankunft der fürstlichen Truppen in Oppenheim lässt den Neustadter Haufen ihnen zunächst ausweichen und ihn letztlich weiter in die befestigte kurpfälzische Stadt Pfeddersheim (heute ein Wormser Stadtteil) ziehen. Deren Bürger öffnen dem Aufgebot umgehend die Tore, selbst ein zur Sicherung des Fleckens abkommandierter, 230 Mann starker Ausschuss* aus dem Oberamt Alzey läuft geschlossen zu den Bauern über. Bald nachdem sich der Haufen innerhalb der Mauern verschanzt hat, umzingelt Ludwigs Streitmacht die Stadt. Die am 23. Juni 1525 beginnende Schlacht wird nach einem ersten Artillerieduell der Kriegsparteien wegen eines übereilten Ausfalls im Nordwesten zu einem Desaster für die Bauern: Das kurfürstliche Heer hat in gezielter Taktik die Masse seiner Truppen unsichtbar hinter dem ihm als Hauptquartier dienenden St. Georgenberg zurückgehalten und ködert den Gegner lediglich mit einer kleinen Vorhut. In fataler Unterschätzung der feindlichen Kräfte entblößen die Bauern daraufhin fast ihre gesamte Streitmacht. Ihren Fehler erkennend, nimmt ihr Aufgebot zunächst noch in einem angrenzenden Weinberg Deckung, um den Feind von dort aus zu beschießen – hierbei stirbt der kurfürstliche Sekretär Philipp Sturm. Als die Bauern dann allerdings aus dem Weinberg herausrücken müssen, sind sie den bergab fliegenden feindlichen Geschossen vollends ausgeliefert und wenden sich in kopfloser Flucht Richtung Stadt. Verfolgt von der kurfürstlichen Kavallerie, schaffen es nur die wenigsten durch das Tor, die meisten werden vor der Stadtmauer massakriert. Später wird Kriegsberichterstatter Harer protokollieren, daß der Feind desselben Tags freylich nit under 4000 erwürgt und erstochen worden seind. Die erbarmungslose Beschießung Pfeddersheims lässt die verbliebenen Verteidiger schließlich am 24. Juni kapitulieren. Dabei werden nochmals 800 bereits in Gefangenschaft gehende Bauern wegen eines Fluchtversuchs von der Reiterei niedergehauen, dazu werden 58 Rädelsführer hingerichtet.*

Die Niederlage von Pfeddersheim markiert das Ende jedweder bäuerlichen Erhebung in der Pfalz. Ludwig V. bleibt noch bis zum 29. Juni in seinem örtlichen Feldlager. Dann bricht sein Heer zu einer Strafexpedition auf: Städte, die wie Freinsheim die Bauern unterstützt haben, werden nun zum Schauplatz der Hinrichtungen Aufständischer und müssen den Entzug ihrer Privilegien wie auch Strafzahlungen akzeptieren. Besonders hart trifft es Neustadt, das seine Freiheiten verliert, zu 3.000 Gulden Entschädigung verurteilt wird, dazu werden acht seiner Bürger exekutiert. Einzig Landau hat offenkundig geschickt agiert, denn seine Gesandten erreichen bestes Einvernehmen mit dem Kurfürsten. Neben den Städten werden die Rädelsführer des Aufstands natürlich auch in den umliegenden Dörfern zu Dutzenden verfolgt und hingerichtet. In den Territorien jenseits der Kurpfalz sieht die Lage nicht anders aus, so etwa im zweibrückischen Annweiler, das sich entwaffnen muss. Auf Reichsebene schließt die Kurpfalz schließlich 1527 einen gegenseitigen Bündnisvertrag mit den drei geistlichen Kurfürsten von Mainz, Trier und Köln ab, in dem sich jedes Territorium militärische Unterstützung beim Aufflammen eines neuen Bauernkriegs zusichert.* Die Hoffnung des „gemeinen Mannes“ auf ein besseres, freieres Leben ist erst einmal in weite Ferne gerückt.

Christian Decker

Quellen und Literatur

- Alter, Willi: Der Bauernkrieg in der Pfalz, in: Ders. (Hrsg.): Pfalzatlas. Textbd. 3, Speyer 1981, S. 1363-1697.

- Alter, Willi: Der Aufstand der Bauern und Bürger im Jahre 1925 in der Pfalz (Veröffentlichungen der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften 93), Speyer 1998.

- Alter, Willi: Eberhard Augenreich (1474-1550). Ein Bauernkriegsschicksal, in: Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz 77 (1979), S. 145-229.

- Blickle, Peter: Der Bauernkrieg. Die Revolution des Gemeinen Mannes (C.H. Beck Wissen in der Beck’schen Reihe 2103), 3. Aufl. München 2006.

- Da Cruz, Andreas Flurschütz: Ganerbschaft [URL: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Ganerbschaft, zuletzt aufgerufen am 16.07.2025].

- Harer, Peter: Eigentliche Warhafftige beschreibung deß Bawrenkriegs. Wie derselbe vor hundert Jahren, nemblich im Jahr 1525, fast an allen Enden Teutsches Landes angegangen, vnd wider gedempfet worden, Frankfurt 1625.

- Schnabel, Bertold: Von „ehrliebenden“ und „trewlosen“ Bauern – die Erhebung des „Gemeinen Mannes“ im Oberamt Kaiserslautern, in: „Bauernkrieg zu Nußdorff angefangen“. Beiträge zum Bauernkrieg in der Pfalz im Jahre 1525, hrsg. für den Historischen Arbeitskreis Bauernkriegshaus von Simone Neusüß und Rolf Übel, Landau-Nußdorf 2025, S. 201-217.

- Schwerhoff, Gerd: Der Bauernkrieg. Geschichte einer wilden Handlung, 2., durchges. Aufl. München 2025.

- Stern, Alfred: Regesten zur Geschichte des Bauernkrieges, vornämlich in der Pfalz, nach den Pfälzer, im General-Landes-Archiv zu Karlsruhe befindlichen Kopialbüchern, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 23 (1871), S. 179-201.

- Neusüß, Simone/Übel, Rolf: Chronologie des Großen Bauernkriegs 1525, in: „Bauernkrieg zu Nußdorff angefangen“. Beiträge zum Bauernkrieg in der Pfalz im Jahre 1525, hrsg. für den Historischen Arbeitskreis Bauernkriegshaus Nußdorf von Simone Neusüß und Rolf Übel, Landau-Nußdorf 2025, S. 9-14.

- Übel, Rolf: Orte der Südpfalz im Bauernkrieg – ein systematischer Vergleich, in: „Bauernkrieg zu Nußdorff angefangen“ (siehe oben), Landau-Nußdorf 2025, S. 15-44.